三高ダイアリー

令和7年度「あおもり創造学」ガイダンス・講演会が行われました

令和7年4月30日(水)、青森大学社会学部准教授石井重成先生をお招きし、令和7年度「あおもり創造学」ガイダンス・講演会が行われました。石井先生は大学で教鞭をとられながら、各地の地域づくり、人づくりに携わっておられます。

講演前半では「なぜ普通の授業ではなく、探究学習でなければだめなのか」など、素朴に疑問に思うことを取り上げながら、小さなことでもいいから何か行動してみようと生徒に呼びかけてくださいました。また、今後の「総合的な学習の時間」で役立つポイントを「地域活性のレンズ」、「SDGsのレンズ」、「“ローカルキャリア”のレンズ」と題して、具体例を交えながら、お話しくださいました。

講演の最後には、生徒のみなさんからの石井先生への質問もあり、実りの多い講演会となりました。本日の内容を今後の探究活動で何度も見返しながら、今年度の活動をより良いものにしたいと思います。

授業公開(2025.4.19)

4月19日(土)に授業公開が行われました。

今年度は昨年度よりも多い255名の方が参観されました。普段の授業など三高での生活の様子が垣間見えたのではないでしょうか。

次回は11月6日(木)の午後を予定しております。多くの保護者の皆さまに三高での生活の様子をご覧いただけたらと思います。

また、授業公開後のPTA総会にも多数参加いただきありがとうございました。

高校2学年「スタディサポート」振り返り講演会が行われました

4/30(水)、高校2学年ベネッセコーポレーション東北支社 石山 育樹 氏をお迎えし、4/7に受験した学力診断テスト「スタディサポート」の結果を振り返るためのご講演をいただきました。

お話の中では、自分の受験結果をこれからに生かすための見方や、受験まで1年半となったこれからの目標設定と取り組み方について、具体的なアドバイスをいただきました。「令和の受験は情報戦」と何度も繰り返されていたように、生徒は不足している受験に向けての知識を意識し、ノートにメモを取る姿が見られました。

今後保護者の方に向けての受験情報の講演も計画しています。

高校2学年総合的な探究の時間授業風景

高校2学年普通コースでは、1学年の総合的な探究の時間での学びを下地として、「グローイング・アップ」の2年目の学習が始まりました。4/17(木)には全体のガイダンスを、4/25(金)には探究テーマごとにグループを決めるなどして、それぞれの興味や進路に応じた課題設定について考えました。

今年度から進路・探究用にノートを準備しました。1年間活動を行った後に、振り返ることができるものにしていきます。生徒はそれぞれノートにタイトルをつけ、早速探究テーマについてノートにメモを取りながら話し合いました。

始業式、対面式(2025.4.8)

第一体育館で始業式と対面式を行いました。

新入生を含む、全校生徒が初めて体育館に集まりました。校長先生の式辞では「失敗を恐れずにチャレンジをしよう」「主体的に話を聞こう」というお話がありました。

対面式では、進行を生徒会が務めました。担当教科外の先生を当てるクイズでは、先生方がユーモアを交え、新入生に当てられまいと装う姿が印象的でした。新入生の質問では予想外の質問に先生方がタジタジになる場面も。

新入生、在校生共に楽しい時間を過ごすことが出来ました。

新入生代表あいさつでは代表生徒が全校生徒の前で臆することなく立派な姿を見せてくれました。

新入生も少しずつ三高の雰囲気に馴染んでくれることでしょう。

新任式・入学式(2025.4.7)

新学期がスタートしました!2年生は新クラスの発表がありました。友人の輪が今まで以上に広がり楽しい学校生活になることを応援しています!

始めに新任式を行いました。今年度、中高合わせて新たに18名の教職員が三本木高校・附属中学校にいらっしゃいました。新任の先生方を前に生徒は緊張とワクワクが入り交じった様子で先生方を見つめていました。

午後は入学式を行いました。中高併せて275名の新入生が入学しました。初々しい制服姿の新入生に新年度が始まったことを実感しました。プラタナスの木のように、三本木高校・附属中学校でしっかりと根を張って自分の夢に向かって学校生活を送ってほしいと思います。

高校1学年レクリエーション大会が行われました

高校1学年では、3/25(火)に来年度からのクラス替えを前に、最後の思い出をつくろうと、学年レクリエーション大会を実施しました。前半はクラス対抗のドッジボール大会、後半は全員でクイズ大会を行いました。ドッジボールで活躍する生徒、得意なクイズで活躍する生徒、いろいろな楽しみ方で、充実した時間を過ごすことができました。

青森ワッツ大高祐哉選手による1学年進路講演会が行われました

3月19日(水)高校1学年を対象に、進路講演会が行われました。講師に青森ワッツの大高祐哉選手をお招きし、「夢の実現のために」という演題でお話しいただきました。

初めにバスケットボール部員とのミニゲームを行い、プロの素早い動きや技に歓声が上がっていました。その後各クラスの代表者によるフリースロー対決を行い、フリースローが成功した生徒には大高選手のサイン入りのTシャツをプレゼントしていただきました。

講演では、大高選手のバスケットボールとの関わりや、これまでの歩みを紹介し、夢を叶えるためには適した環境が重要であることや、自分のやりたいことに夢中になることが大切だということ、環境を自ら選び、行動を起こすことの重要性などをわかりやすくお話しいただきました。生徒たちは、この講演会を通じて自分の将来や夢について深く考える機会を得られました。また、プロ選手のプレーや経験談を直接見聞きできたことで、スポーツへの興味や夢の実現に向けての意欲を高めることができました。

〈生徒の感想〉

・私は将来やりたいことこそたくさんあるけれども、実際に何を職業にするか、何になるかがまだ決められていません。そのため、何になりたいと思っても後で選べるように勉強を頑張っています。頑張るにあたって、環境が悪いから…都会と比べたら塾とかも少ないから、とどうしても環境について悩んでしまっていました。努力だけではカバーしきることができないとも思っていました。けれど、環境を良くされるのを待つのではなくて、自分でよい環境に飛び込んでいくことが大切だと感じました。環境が、自分の頑張りが、など他人のせいにしないように一生懸命頑張り続けていきたいと思いました。

・自分の夢を達成するための生き方や考え方などこれから大学進学や自分の職業を決めていく中で参考にしていきたい。プロ選手という生き残るのがとても厳しい環境の中でしっかりと目標に向かって生きているのがすごいと思った。自分も大髙さんのように目標を達成できるように努力していきたい。

・今までにない体験型の講演会でとても面白かったです。なかなかバスケの試合を見る機会がないので見ることができてとても楽しかったです。試合ぜひ見に行きたいです。

・講演会で大髙選手は自分の夢を叶えるためには夢の実現が可能な環境に自分が行くことが一番の近道と言っていた。自分も高校を選ぶときに部活か勉強かで迷ったけどどっちも両立したい気持ちがあって三本木高校を選んだので自分で選んだこの環境で自分の夢を持ち叶えたい。

・ミニゲームでは大高選手のスピード感のあるプレーを間近で見ることができ、とても興奮しました。夢の実現についてのお話の中で、「環境にこだわることが大切」とおっしゃっていたのが印象に残っています。私は整理整頓が苦手で、勉強机の上もいつも散らかっているので、家に帰ったら早速机の上を掃除してみようと思いました。また、「自分の心としっかり向き合い、自分と話し合っている」ともおっしゃっていて、とても大事なことだなと感じました。よく人の目が気になり、周囲の評価ばかり気にしてしまう私にぴったりの言葉だと思ったので、自分のためにもしっかり心の声に耳を傾けていきたいです。

令和6年度「あおもり創造学」成果発表会が行われました

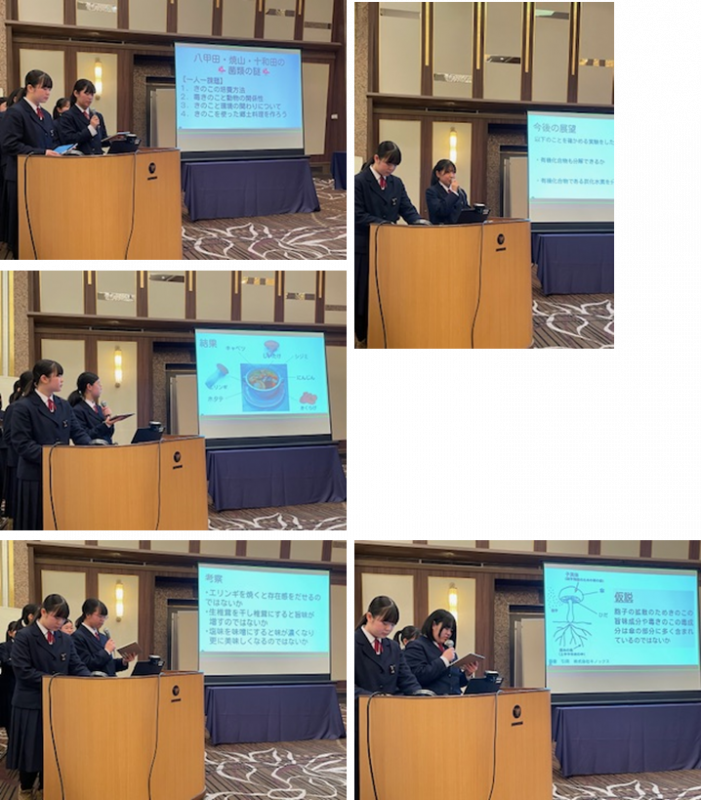

令和7年2月5日(水)、県内の全ての高校からそれぞれの学校の代表が集まり令和6年度「あおもり創造学」成果発表会が行われました。本校からは代表として「きのこチーム」が参加しました。

ホテル青森のきらびやかな会場の雰囲気に多少緊張しながらも、開会式後4つのグループに分かれて発表しました。三本木高校はグループ4で、11校中6番目の発表でした。グループ3・4は当日の様子は各参加校へオンライン配信もされました。

発表については、会場での直接の質疑応答の他、QRコードからコメントを入力し、閲覧できるシステムとなっており、生徒たちがコメントを通じてそれぞれの探究にエールを送り合っていました。本校代表の「きのこチーム」には、「なぜきのこに着目して探究をしてみようと思ったのか」、「検証のための実験を行っていた点が良かった」などの意見が寄せられました。

令和6年度「あおもり創造学」合同発表会が行われました

令和7年1月15日(水)、令和6年度「あおもり創造学」合同発表会が行われました。今年度大変お世話になっている八戸工業大学から6名の講師の先生方においでいたただき、各活動教室に分かれて、グループや個人でこれまでの自分の探究成果を発表しました。

活動教室ごとに発表形式はさまざまでしたが、生徒のみなさんは緊張感のあるなかでも堂々と発表していました。なかには、8月や11月にフィールドワークにいった際に得た情報を盛り込んで話したり、実際に個人で実験をした結果を写真とともに説明したりしている人もいました。

講師の先生方からは、「ありきたりなアイデアではなく、個性に富んだものになっていた点が良かった」、「信頼性のあるデータを用いて、詳しく考察できていた」などの講評をいただきました。今年度の探究活動で得たことを2、3年生の活動でさらに深めて欲しいと思います。

R7.12.12

「自然災害時(大地震、台風等)の対応について」を更新しました。

令和7年度より、高校の緊急連絡メールは、まなびポケットへ移行しております。

生徒を通じて登録用のID・パスワード、簡易版マニュアルは配付しております。

保護者の方は、専用アプリをインストールすれば、プッシュ通知等が使用できます。

保護者部分まなびポケット操作マニュアル20249.27版.pdf