「1学年GSコース 大学連携セミナー」

★令和6年7月11日(木)、岩手大学理工学部教授 高木浩一先生を講師にお招きして、1学年GSコースの「岩手大学連携セミナー」が行われました。このセミナーでは、探究活動の基礎知識や、科学的なものの見方、考え方を学び、今後の学習に役立てることを目的に、講義を受け、実習を体験します。

最初は2クラス合同で、探究活動の意義や、科学と工学のつながりなどについて、実験を交えた講義を受けました。

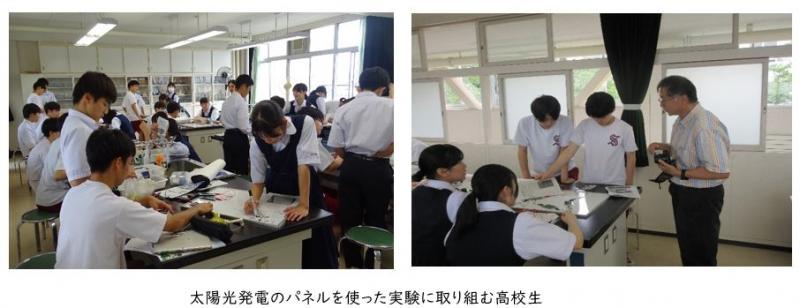

講義の後は、1クラスずつ、2時間の演習に取り組みました。小さな太陽光発電のパネルを使った実験を行い、データの取り方や、データから法則を導き出す手順を学びました。

【生徒の感想】

・高木教授のセミナーを受けてみて、日常生活に数学が密接に関わっていること、実験に関係する数学的な知識には二進数や等差数列などがあることがわかりました。他にも、学校の授業は具体から抽象になっていくことなどもわかりました。実験も、面積が大きくなるほど発電量が増えるということが証明できて面白かったです。

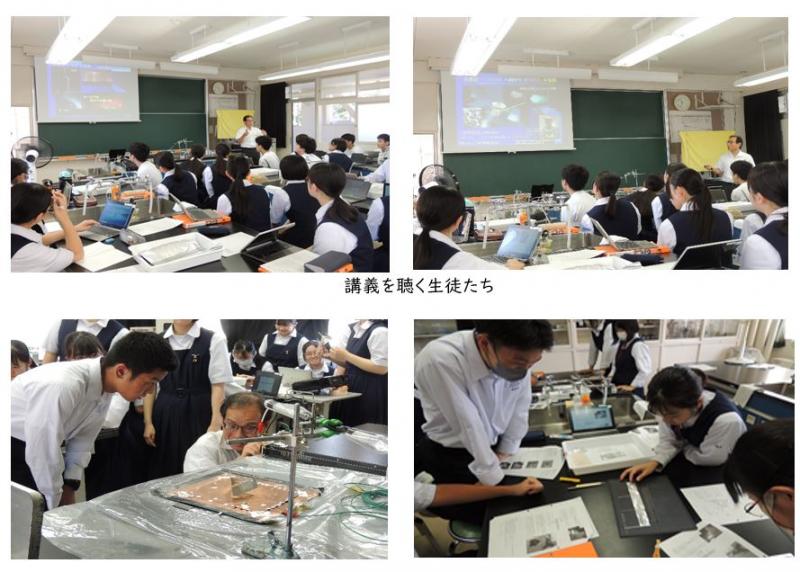

★令和6年9月5日(木)、東北大学高等大学院機構特任教授 安藤晃先生を講師にお招きして、「東北大学連携セミナー」が行われました。このセミナーでは、「小惑星探査機はやぶさ」のイオンエンジンの原理をイオンクラフトの製作・実験を通じて学ぶとともに、「あるテーマを見つけたとき、どうやってそれを『研究』レベルに持っていくのか」ということについて講義を受けました。

【生徒の感想】

・「研究の第一歩は、好奇心、不思議だと感じる心、疑問点をそのままにしない探求心から始まる。」ということを学んだ。また、今回の講習では、自分たちのグループで、イオンクラフトを制作してみて、どこが難しいなどを理解でき、こうしたらどうだろうなど、工夫したりして、自分のアイデンティティが出てきてとても楽しかった。

★令和6年9月12日(木)、八戸工業大学基礎教育研究センター教授 川本清先生を講師にお招きして、「八戸工業大学連携セミナー」が行われました。このセミナーは、「探究活動における具体的な検証方法について」というテーマで、「より滞空時間の長い紙ヘリコプター」を製作する実習を行いました。試作した紙ヘリコプターを改良するために、機能に影響の大きい要因(パラメータ)を考え、改良した機体を4種類作成して滞空時間を計測し、期待された性能が得られているかを調べました。

【生徒の感想】

・今回のセミナーでは原子より小さい素粒子の存在について興味を持ちました。また実験ではより良い結果を出すためにいろいろと試行錯誤することが楽しかったです。実験を少ない回数で工夫して行うことで効率的に実験を行うことができたので、この学びをこれからに生かしていきたいです。

・パラメータ設計というワードは何回か聞いたことはあったけれど、実際どのようなことか知りませんでした。今日の実験を通して完璧に理解することができました。けれど、すこし難しかったので、附属中学校との共同の時に生かせるようにしたいです。